Chapitre 1 : De Paris à Bellevue

Liées Par Le Sang

Liées Par Le Sang

Chapitre 1 : De Paris à Bellevue

À l’aube, Louis-Antoine s’arrache à regret aux draps et aux bras parfumés de Sophie. Une nuit de passion partagée avec la cantatrice s’achève. La vivacité de Mademoiselle Arnould, qui l’avait d’abord séduit en société, laissait présager un bel enthousiasme au lit. Elle ne l’a pas déçu. À l’abri des courtines closes, plus pour les mettre à l’abri du froid de janvier que des regards, ils ont chacun tenu leur rôle dans un ballet libertin où leurs corps se sont enlacés en des figures sans cesse plus audacieuses. À moins que l’artiste ne lui ait joué la comédie de l’amour – ce qui est possible, la scène est son métier, après tout –, il croit avoir été à la hauteur des exigences de cette courtisane très prisée, tant dans les salons que dans les alcôves de Paris. Plus pour ses charmes, dit-on, que pour ses réels talents lyriques.

À Paris, où il n’est que de passage en ces premiers jours de 1759, Louis-Antoine de Bougainville fait figure de créature exotique. Aide de camp du marquis de Montcalm, général commandant les troupes de Louis XV en Nouvelle-France, il a passé la moitié de la dernière année en forêt à combattre les armées britanniques qui menacent la colonie depuis la Nouvelle-Angleterre. Cette aura martiale fascine et attire les femmes. Cependant, pour cet homme des bois doublé d’un authentique gentilhomme, faire étalage de son tableau de chasse serait indélicat. Il ne se vante pas de ces instants où il fait tantôt soupirer d’anticipation, tantôt gémir de plaisir sa partenaire d’une nuit. Il n’en a nul besoin. Il sait que ses conquêtes se plaisent à raconter qu’elles l’ont capturé, se targuant d’être chasseresses plutôt que trophées. Demain, Sophie Arnould fera peut-être de même.

En terminant sa toilette, Bougainville note dans la glace à trumeau combien son corps a changé au cours des deux dernières années passées au Canada; endurci par les rigueurs des campagnes , aminci par le régime spartiate subi durant la difficile traversée de l’Atlantique Nord pour rentrer au pays, il affiche un physique bien découpé. Levant les yeux, il a l’impression que les chérubins peints au-dessus du miroir admirent ses épaules, musclées par les jours et les jours passés à ramer, en canot, sur des rivières sauvages. Il se tient sur des jambes à la solide musculature. Nul besoin de bourrer ses bas de soie, tel un chétif habitué de Versailles, pour galber ses mollets modelés par des lieues de marche. Plus puissante qu’élancée, sa silhouette éclairée par les premières lueurs de l’aube n’en est pas moins séduisante.

Louis-Antoine n’a rien oublié des codes de son rang, en dépit du temps passé loin des raffinements de la ville et de la Cour. Homme élégant, il soigne sa mise. Après ses ablutions, il met d’abord sa chemise de batiste, accordant une attention particulière au nœud de sa cravate de fine mousseline, enroulée plusieurs fois autour du cou. Il prend soin de faire mousser les volants de dentelle, au jabot et aux poignets. Par-dessus sa chemise, il ajuste un gilet qu’il ne boutonne pas jusqu’en bas. Il s’attend à rester au moins une heure en selle. En guise de coiffure, un simple ruban de soie noire retient ses cheveux sur sa nuque. Il passe ensuite sa culotte, puis chausse ses bottes de cavalier. Au justaucorps de velours gris, assorti au gilet, il superpose une redingote. Deux hivers canadiens lui ont appris les vertus de la multiplication des couches vestimentaires.

Il pose un baiser sur le front de Sophie qui sommeille toujours. Ses longs cheveux bruns, répandus en boucles souples, encadrent son visage. En l’absence de fards, seul l’éclat de la jeunesse illumine le teint de Mademoiselle Arnould, laquelle frémit et murmure avant de s’assoupir à nouveau :

« Devant un homme comme vous, je ne suis pas une femme comme moi ».

Quelque peu troublé par ce compliment ambigu, l’amant quitte la chambre sans bruit. Quand il passe la porte de l’immeuble, la grisaille humide l’agresse. Quel contraste avec l’air sec et les cieux clairs des hivers de Montréal et de Québec! Louis-Antoine coiffe son tricorne, remonte son col, enfile ses gants et s’empresse d’enfourcher sa monture, espérant trouver un peu de chaleur au contact de l’animal.

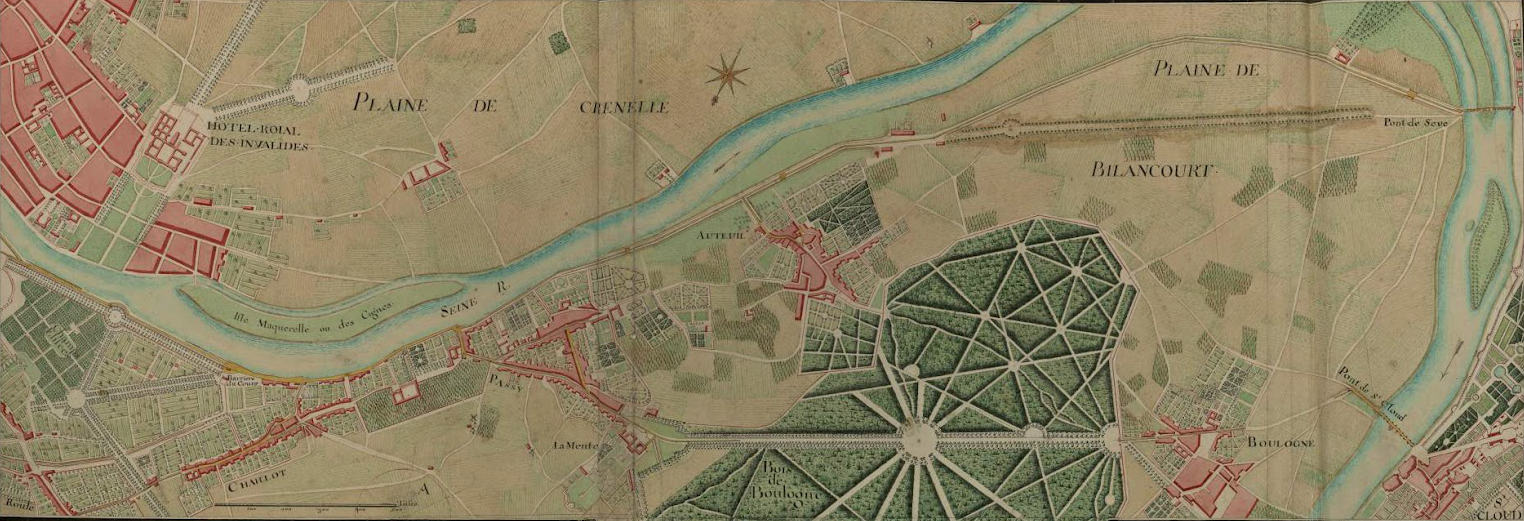

Parce que les rues sont peu fréquentées à cette heure matinale, il sort de Paris sans encombre. Il chemine néanmoins avec lenteur ; le risque de givre sur les pavés inégaux l’oblige à mettre son cheval au pas. Il longe ensuite les bords de Seine jusqu’à la plaine de Billancourt. Un vent malin balaie la surface de l’eau, agitant une bruine glacée qui pique les yeux et griffe le visage du cavalier.

Enfin l’Avenue de Versailles. Bien droite, cette voie bordée d’arbres alignés au cordeau lui permettra de poursuivre sa route à l’abri des rafales et des bourrasques. Il peut filer à vive allure sur cette route royale, voulue par Louis XV pour relier Meudon à Paris, lieux chers à sa favorite.

À l’approche du Pont de Sèvres, il relentit. Avant d’emprunter la structure de bois qui enjambe l’Île Seguin, il accorde un répit à sa monture. Dès la Seine franchie, il devra gravir une pente redoutable où il ne pourra certes pas forcer son cheval.

Avant de traverser le fleuve, Bougainville lève le regard. Là, sur la colline de Meudon, se trouve sa destination. Ce n’est pas à Versailles qu’il a été convoqué, mais à un autre château, celui de Bellevue. Louis-Antoine admire ce bijou architectural, serti dans un impressionnant ouvrage de soutènement. Même à distance, le lieu éblouit par la perfection de ses proportions. Ce n’est pas par ses dimensions, modestes que s’impose l’édifice mais par l’élégance de son style. La pureté des lignes confère à l’ensemble une grâce aérienne encore accentuée par l’implantation en hauteur de cette résidence royale.

Louis-Antoine vient de quitter une femme. Une autre requiert sa présence. Un gentilhomme ne fait pas attendre une dame. Surtout quand celle-ci est marquise. Marquise de Pompadour.

Sur le port de Bordeaux, sous les murailles de Blaye

Après tant de jours passés enfermé dans une voiture, Charles-Guillaume prend un vif plaisir à marcher le long du port de Bordeaux. Quand sa présence n’est pas requise aux côtés de Monsieur de Bougainville et du Sieur Cadet pour l’organisation du voyage, le jeune homme explore cette ville portuaire si différente de Paris. Les embarcations qu’il a vues sur la Seine lui semblent bien petites en comparaison des imposants bâtiments à l’ancrage dans La Garonne, dans l’attente de mettre le cap sur le Nouveau-Monde. Les préparatifs pour armer la flotte de 23 vaisseaux qui partira sous peu pour Québec vont rondement à en juger par les incessantes allées et venues des barques et des chaloupes entre les berges et les navires.

Vivres, matériel, armes et munitions destinées à la Nouvelle-France doivent être chargés à bord. Tout ce que la traversée nécessite de même. Il faudra nourrir les équipages et les soldats. En fond de cale s’entassent des tonneaux d’eau, de vin, de biscuits de mer et de salaison. De l’eau-de-vie, de la vaisselle, de la quincaillerie s’ajoutent à la cargaison. Ces marchandises s’avéreront utiles pour le commerce avec les Indiens et pour les persuader de combattre aux côtés des troupes régulières françaises et des milices canadiennes. Juste avant le départ, des volailles et des bêtes sur pied, essentielles réserves de viande, seront menées à bord.

Il n’y a pas que les embarcations circulant dans ce port à la fois fluvial et maritime qui retiennent l’attention de Charles-Guillaume. La foule qui travaille, discute ou flâne sur la grève n’a de cesse de le surprendre. Toutes les strates de la société semblent y cohabiter. De riches négociants se pavanent dans leurs beaux habits, des militaires inspectent des dépôts d’armes et de munitions, un gentilhomme met chapeau bas devant une noble dame, des mendiants demandent l’aumône. Le nouvel officier repère, rasant les murs de l’Hôtel des Douanes des vide-goussets en maraude. Des filles perdues, postées aux abords des grilles de la Place Royale, décochent au jeune promeneur des œillades si suggestives qu’elles le font rougir. Fugacement, il repense aux salons de Justine Paris, lieux d’une débauche beaucoup plus raffinée, mais tout aussi explicite. Le passage d’ecclésiastiques, soutanes sévèrement boutonnées jusqu’au cou, n’empêche pas les racoleuses de faire commerce de leurs charmes, jupes troussées et corsage délacé.

Les quais grouillent d’activités. Des bouviers fouettent leur attelage tirant un chargement de tonneaux de ce vin qui fait la réputation de la région depuis le Moyen-Âge. Dans une échoppe couverte d’une bâche rayée, des boulangers vendent leur pain. Le jeune lieutenant s’arrête auprès d’un peintre occupé à croquer sur le vif la scène portuaire.* Affable, l’artiste se présente.

« Bonjour, officier. Mon travail vous intéresse, on dirait? Je suis Joseph Vernet, peintre des marines de Sa Majesté le roi. Et vous êtes ? »

« Charles-Guillaume Le Normant d’Étiolles, lieutenant », énonce le jeune homme. Je m’apprête à embarquer pour la Nouvelle-France. Votre dessin me semble remarquable. »

Flatté, le peintre poursuit avec une fierté non dissimulée.

« J’effectue, à la demande du marquis de Marigny, une série de toiles montrant les ports de France. Celui-ci est d’avis que le royaume a sur son territoire les ports les plus beaux et les plus commodes et qu’il faut les montrer. Surtout aux Anglais ! Celui de Bordeaux est remarquable, ne croyez-vous pas ? À tel point qu’il me faudra deux tableaux pour le bien représenter, je pense ».

Le bavardage de Joseph donne au jeune homme le temps de se remettre. Le nom de son oncle, Abel-François Poisson, marquis de Marigny, prononcé ici, l’a pris par surprise. Une évocation qui lui rappelle son secret, qui pourrait le rattraper.

Une fois que je serai au Nouveau-Monde, tout va changer. Je vais enfin pouvoir laisser derrière moi cette identité que je dois cacher et qui me pèse.

Aujourd’hui, comme toujours, il ne réagit aucunement, ne voulant donner aucun indice sur sa parenté.

« Monsieur de Marigny, directeur des bâtiments du roi, doit savoir de quoi il parle, répond Charles-Guillaume, sur un ton neutre. « Je ne le connais point, mais on dit de lui qu’il est un homme de goût qui a beaucoup voyagé. »

« En effet, confirme Vernet. « Voici presque dix ans, nous avons fait connaissance à Rome où j’ai longtemps vécu. Le marquis m’a alors apporté une commande de deux tableaux, pour sa sœur, Madame de Pompadour. »*

Quand il est question de sa mère, Charles-Guillaume a appris à se taire. Adroitement, il change le cours de la conversation.

« Vous qui connaissez les lieux saurez me dire quelle est cette étrange embarcation au si long aviron. »

Le peintre se fait un plaisir d’expliquer :

« Il s’agit d’un coureau, un petit bateau traditionnel de fret. Sa jolie silhouette me servira, dans l’autre tableau montrant aussi le port de Bordeaux. »

Charles-Guillaume se penche sur le dessin à la plume sur lequel travaille le peintre. Le jeune homme ne peut qu’admirer le talent de Vernet. Les personnages représentés sont d’un naturel déconcertant ; une fillette résistant à sa nourrice qui veut l’entraîner et des chiens couchés sur la grève semblent plus vrais que ceux qui leur servent de modèles, là sous ses yeux. Ces esquisses entreront dans la composition du tableau grand format que réalise le peintre dans son atelier.

« Monsieur, je m’incline devant votre art. Vous savez rendre avec véracité l’animation et l’industrie de ce port. »

« Je vous remercie de votre compliment. Puisse le marquis de Marigny être aussi admiratif. Dans ses lettres, il m’écrit que mes tableaux doivent réunir deux mérites, celui de la beauté pittoresque et celui de la ressemblance*. Je souhaite que l’œuvre achevée sache plaire à Sa Majesté ».

Les deux hommes se saluent et le lieutenant va rejoindre le colonel.

***

Un mois tout juste après avoir quitté Paris, Charles-Guillaume s’embarque pour la Nouvelle-France. La flotte de 23 navires appareille, avec à sa tête la Chézine, une frégate de 26 canons. Mais avant d’entreprendre la traversée, elle fait escale à Blaye. Bougainville doit y passer en revue les troupes destinées à la défense de la colonie avant qu’elles ne soient autorisées à monter à bord. Ces renforts lui paraissent bien dérisoires.

La nature défensive de la ville apparaît immédiatement. La silhouette de la citadelle de Blaye, construite sur une falaise tombant à pic dans le fleuve, domine le paysage. Charles-Guillaume observe avec intérêt l’ouvrage construit sous l’égide de Vauban, un dispositif défensif exemplaire qu’il avait vu en image durant sa formation à l’École militaire. Les gravures rendaient bien mal l’envergure de ce véritable verrou sur la Gironde. Hérissé de bastions, l’ensemble a l’apparence d’une étoile de pierre qu’on aurait coupée en deux. La revue des troupes, sur la place d’armes de cette ville close, et leur embarquement ne prendront qu’un jour. Le lendemain 29 mars, la flotte lève l’ancre.

Dès que sont hissées les voiles de la Chézine, Charles-Guillaume se détourne de la masse minérale de la forteresse. L’appel du large se fait sentir, il ne peut attendre de voir enfin l’Atlantique. Pour le moment, ils naviguent toujours sur le fleuve. Les pilotes se montrent prudents en raison de hauts fonds mouvants et d’importants courants. Une odeur puissante, chargée de sel et d’iode, sature bientôt l’atmosphère. Jamais, le jeune homme n’a respiré l’air marin. Accoudé au bastingage, il se laisse griser par cette sensation nouvelle, enveloppé d’effluves de mer et de vent fou.

La frégate commence à encaisser les chocs répétés de la houle, à mesure qu’elle progresse vers la haute mer. Porté par l’excitation de ce départ qu’il a tant souhaité, le jeune officier ne ressent aucun malaise. La Chézine double la pointe de Grave. L’estuaire s’élargit alors, prélude aux étendues océanes qu’il devine à l’horizon. Fasciné par l’aventure qui commence, il jette à peine un regard vers les côtes françaises qui s’estompent. Il a l’inconscience de la jeunesse, celle qui fait qu’on laisse derrière soi, sans larmes et sans regret, une mère ou une patrie.

* Note de l’auteure: il y a ici, anachronisme. La Vue d’une partie du port de Bordeaux prise du côté des Salinières a été peinte en 1758, et non pas 1759. Ce décalage est une liberté prise par la romancière.

* Source : Les vues des ports de France, Joseph Vernet 1714-1789, Musée national de la Marine, p.8

* Idem, p. 23